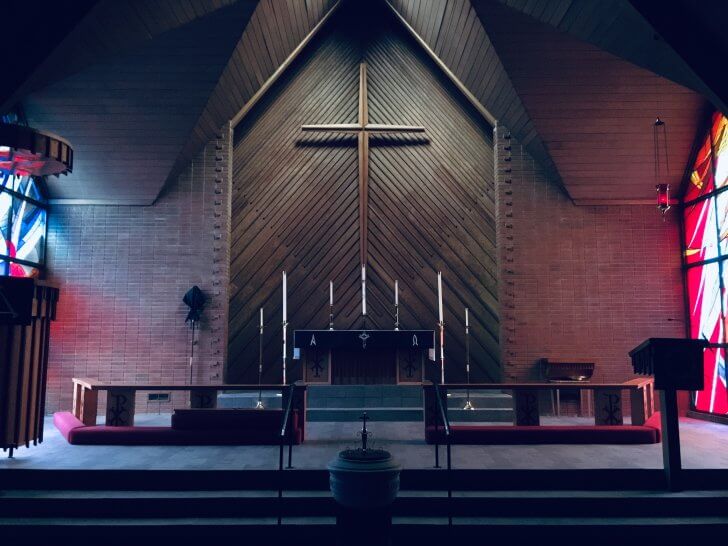

キリスト教の種類

僕は2007年に中国へ来てから、キリスト教の教派というものを強く意識するようになりました。それは、全く意図せず、事情により、他教派の教会へ通うようになり、自分の所属する教派を外から、客観的に眺めることができたからです。

キリスト教会には大きくカトリックとプロテスタントがあり、そのプロテスタントの中に、ルーテル派、カルヴァン派、バプテスト派、長老派、ホーリネスなど様々な教派が大木の根っこのように枝分かれしています。

僕の母教会は、プロテスタント系のペンテコステ運動の流れから発生した教派に属しています。流れとしてはアメリカのホーリネス系からの派生で、魂の救いが霊的な観念上のものではなくて、この地上での実際の生活も清められることも信じ、さらに使徒行伝で起きた様々なしるし、奇跡、不思議、異言、聖霊のバプテスマなどを認める教義がありました。

他教派との交流が全くない教会で育った僕は、生まれてから21歳の時に北京に留学するまで、ずっと、自分の所属する教派しか知りませんでした。そして、2007年に北京に留学した時に日本人教会に通うことになったのですが、その教会が福音派の教会で、これが僕にとって、始めての他教派との出会いになりました。

福音派との交流

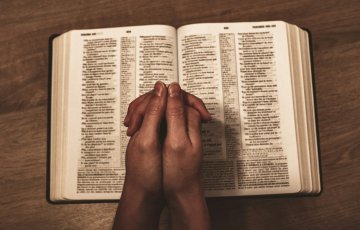

まず当時の僕を非常に驚かせたのが、福音派に属する人たちは、聖書研究に熱心で、聖書に対する知的好奇心、また、餓え渇きが非常に強く、そして何よりも、聖書の言葉に対して、絶対的な信頼を置いていたということです。

しかし、その一方で、僕の愚かな主観と感覚的なものから判断するならば、ペンテコステ派と比較した際、教会活動のあらゆる面において、力に欠けている印象を受けました。何度も言いますが、これはあくまでも、僕の主観的、感覚的なものから受けた印象です。

そして、そもそも、福音派とペンテコステ派をきっぱり、二つに分けて、話すこと自体が愚かであることは重々承知しています。もちろん、福音派もペンテコステ派も、すべて人間の主張するところであり、完全や絶対はなく、どちらかが正しいとか、どちらかが真理への理解において、劣っているなどとは思いません。

僕は福音派の人から多くの良い影響を受けたと思っています。僕が北京で生活する中で心身とも疲れ、弱っていた時期がありました。そのような状態の中で、僕はその教会の長老と呼ばれる人に、以下のような質問を投げかけました。

正直に言えば、この質問の中には、可愛そうな僕を哀れんでちょうだい、こんなにかわいそうなんだから祈ってちょうだい、という甘えの思いが入っていたことは否定できません。しかし、長老の一言は、僕の思ってもみないものでした。彼は、少しも躊躇することなく、こうおっしゃいました。

それを聞いて、失望し、幻滅し、なんて冷たく厳しい人なんだと思った一方で、長老の言ったことももっともだとも思いました。

過度にペンテコステ体験に依存

僕はクリスチャン2世ですが、真の意味において、キリストを信じるようになったのは、17歳の時、それから4年間、ずっとキリストに従うと決めて歩んできましたが、当時の自分の信仰というものは、ペンテコステ派の主張するところの、いわゆるペンテコステ体験に依存しすぎており、どこか感覚的なものに依存しすぎていることをうすうす感じ始めていた時期でした。「神が感じれないなら、神はいない。」や「霊的なものを感じれないなら、神は共にいない。」と思っていたのです。

しかし、今から思えば、これは、非常に危険な信仰態度だったと思います。それから、僕の聖書に対する態度ががらっと変わりました。もし、あの時、長老がきっぱり言ってくださらなかったら、僕の信仰は、今でも感覚的なものに頼り、ふらふらしていたかもしれません。また、それまで自分の教派だけが、絶対に正しく、真理において絶対的に勝っていると、考えていた自分を改めました。そして、福音派に対する偏見や色眼鏡もなくなりました。

ペンテコステ派と福音派

最後に、ペンテコステ運動について言えば、1901年から50年代までが第一の波と言われており、1960年から第二の波(カリスマ運動)、1980年から第三の波という大きな運動のうねりがあったそうです。そして、現在、第四の波と言われいるにもかかわらず(本当にそんな運動が存在しているのかどうかもしらない。。)、たいして、大きな動きや変化が見られていないのが、福音派とペンテコステ派の関係を近づけるというもの。

ペンテコステ派の関係者のお叱りを受けるのを覚悟で言うと、ペンテコステ派が異言を語ることを教義に盛り込むのはいいと思いますが、それを、信者に強制してはいけないと思います。また、聖霊のバプテスマを教義に盛り込むのはいいと思いますが、それを、信者に強制してはいけないと思います。聖書にはこのように書かれているからです。

霊の賜物は種々あるが、御霊は同じである。務は種々あるが、主は同じである。働きは種々あるが、すべてのものの中に働いてすべてのことをなさる神は、同じである。各自が御霊の現れを賜わっているのは、全体の益になるためである。すなわち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、ほかの人には、同じ御霊によって知識の言、またほかの人には、同じ御霊によって信仰、またほかの人には、一つの御霊によっていやしの賜物、またほかの人には力あるわざ、またほかの人には預言、またほかの人には霊を見わける力、またほかの人には種々の異言、またほかの人には異言を解く力が、与えられている。すべてこれらのものは、一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままに、それらを各自に分け与えられるのである。

コリントⅠ12:4-11(口語訳)

それぞれに与えられている霊の賜物や務が違うと明確にかかれています。個人的な経験として感じているのは、救いに与るには、心に信じて義とされて、口で告白して救われるということです。そして、病気など状況がゆるされていない場合以外、水のバプテスマを授ける教会が大多数です。そして、実際に清められた実生活を送るためには聖霊のバプテスマが必要だと思っています。教派によっては、聖霊の満たしといっているものだと思います。

最も議論の的になっている異言については、僕に語る資格はありません。最も大切なことだけを最後に書いて終わります。

「わたしが最も大事な事としてあなたがたに伝えたことは、わたし自身も受けたことであった。すなわち、キリストが聖書に書いてあるとおりに、わたしたちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてあるとおり、三日目によみがえったこと」

カナンの地は今日も輝いています。